【HN01】

天王寺駅前

車ひしめく中、肩身が狭そうにこの始発・終着駅がある。

後続の電車とのやり取りや、車、人とのせめぎ合いも大変そうだが、その気軽な身のこなしが、やはりチンチン電車の良いところだろう。

【HN02】

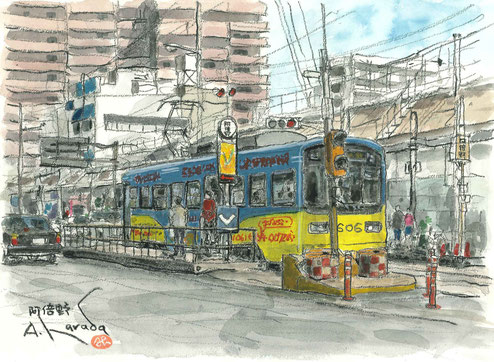

阿倍野

この辺りで最も交通量の多い道路と共存している駅である。

常に渋滞していて車との接触事故も多いだろうが、どことなく控えめにクラクションを鳴らしながら走り抜けていく姿は健気ですらある。

【HN03】

松虫

路面敷から専用軌道になってすぐの駅である。何故か構内は広々としていて、上下線のホームが向かい合っている駅だ。

路面の駅ではないので乗降客にとっては安全が実感できるのがうっれしい。

【HN04】

東天下茶屋

上町線は阪堺線に比べて、上町台地の住宅地を走っているので緑も多い。

春には沿線にも桜が多く見られ、車窓から眺めていても心が華やぐ。すぐ東に歴史的に有名な安倍清明神社もある。

【HN05】

北畠

再び路面になり、少し走るとこの駅に着く。この辺りまで来ると車の量も少なく街は落ち着いている。

周辺は高級住宅地なのでお屋敷も多く、公園や緑も多い。

又この駅には新たに道路脇に簡易の雨除けスペースも設けられていて、乗客サービスにも気を使っているようだ。

【HN06】

姫松

住吉駅と同じく味のある古い木造の駅舎である。駅名の響きが良く、エレガントな女性のような感じがする優しい駅舎である。

周辺には有名なレストランやケーキ屋も多く、都心なのに落ち着いた雰囲気の街並みを保っている。

【HN07】

帝塚山三丁目

この駅の周りには小物屋やブティックなどが点在し、昔から大阪市内では有名なお洒落な街である。

周辺には高級住宅地も拡がっているが、このレトロな車両達が街に高級感という付加価値を更に与えているようにも思える。

【HN08】

帝塚山四丁目

この駅から再び専用軌道に入る。上町線は本数も多く、上下線の車両が同時に駅に揃うこともよくある。

この絵のように、駅も電車も道路も一直線に仕切り直しという状態になる。

【HN09】

神ノ木

南海高野線を高架で跨ぎ、カーブしながら急な坂を登り切ったところにこの駅がある。

駅を出ると、今度はカーブして菜の花の咲く坂を下って行く。

この駅周辺は、沿線の中でも最も写真や絵になりやすい場所で、独特の風景を作っている。

【HN10】

住吉(乗換指定駅)

住吉公園行と浜寺駅前行の線路が道路内で錯綜し、クロスする珍しいポイントである。

信号機は付いているが、車との交通整理には、どこからともなく交差点にマイクの声が流れてくるのが不思議だ。

【HN11】

住吉公園

高架の南海本線の住吉大社駅にへばりつくように年代物の駅舎がある。昔は南海本線の駅も同じような駅で二つ並んでいたのだろう。

終点駅ではあるが、この上町線沿線は途中駅の乗降客が多いため、正月を除けば普段の客数は少なそうだ。

【HN12】

住吉鳥居前

全国的にも有名な住吉大社の鳥居前にある駅である。

やはり、ここを堂々と走ることができるのは約80歳の最古参「モ162型」しかない。

毎年正月には、道に溢れかえる人の波をかき分けての運行は大変なようだ。

【HN13】

細井川

しばらく続いた路面から再び専用線路敷に入った最初の駅である。列車が少しカーブをして坂を登り、細井川の鉄橋を割った所に駅がある。

運転手さんも、路面から外れて、車を気にせず走れるようになるのでホッとする所だろう。

【HN14】

安立町

商店街や民家が渾然と続く中にある、人や自転車のスケールにあった駅である。基本的にこの沿線で専用線路敷にある駅は、駅前広場も車の駐車スペースもないのが普通だ。

南北に走るこの線路敷が、住吉区と住之江区の区域を東西に分けている。

【HN15】

あびこ道

阪堺電車の本社、操車場があるこの駅が大阪市内で最後の駅になる。

乗降客も多いが、駅を分断する線路には遮断機がなく、駅員が両手を広げて整理している。

構内には半端な数ではない線路と架線が上下に錯綜している。色とりどりにペイントされた派手な車両が休憩や点検をしている姿は、見ているだけで飽きないし楽しい。